Villa Pueyrredón y algunos otros barrios aledaños tienen esa cosa tétrica de cemento con pocos locales y esa sensación de que el domingo no pasa ni un bondi por acá y te vas a terminar cagando de calor, de frío, de aburrimiento o de espera. Hay gente que ama esos barrios que simulan ser pueblitos pero nadie se conoce, donde cada uno sabe bien dónde fue abandonado por su amor de la adolescencia y ahora ve pasar al empleado de un taller por ahí y escupir el suelo engrasado de tu recuerdo. Pero bueno, hay a quienes no les ha pasado nada importante en esos barrios con aire de aislamiento. Pero no se preocupen. Aún está por pasarles.

En ese paisaje de gris y fresnos que largan hojitas imposibles de barrer con calma, una vez yo andaba, pacífico, subido a un 111. Arriba del bondi es más fácil mirar la ciudad sin desprecio. Uno se siente alejado de los recuerdos. No hay que andar arriándolos como cuando seguimos el paso propio. Era temprano, las 10 u 11 de la mañana. Yo iba contando cuántos minutos tarde iba a llegar al aula o a entregar un paquete. El colectivero no parecía muy apurado. Iba meta charla con un viejito de unos ochentipico. Creo que el señor hablaba de una enfermedad que él tenía o que tenía su esposa. O del fin de sus días simplemente. Insistía con que le quedaba poco. Me cuesta recordar o inventar, pero les aseguro que era algo sobre el tiempo. Lo interesante era que teniendo tan poco de aquello que yo tenía en demasía, él no lo iba contando. Como si fuese una cosa que se lleva en el bolsillo, así nomás, un billete de cincuenta pesos, una armónica, un teléfono con la pantalla rota que sólo recibe llamados.

En determinado momento el viejito dice si se puede bajar ahí en la esquina del hospital, donde no había parada pero había un semáforo. El chofer, enternecido con su falso abuelo y siendo una excepción a la regla del colectivero amarrete, le dice que sí. El semáforo está en rojo. Antes que el colectivo empiece a acercarse a la vereda y a abrir la puerta, el viejo, que nunca abandona la conversación sobre estar en las últimas, le dice “y bueno, es la última curda, ¿conoce ese tango? se lo puedo cantar”. Yo no sé si el chofer se lo sabía o qué sé yo, pero accedió mientras abría la puerta. Y el viejo nomás se puso a cantar el tango. Y no un pedacito. De principio a fin. El semáforo pasó de rojo a verde y de verde a rojo y después de rojo a verde. Yo me incomodaba, me preocupaba que a la gente le molestase, o que el colectivero le terminara cortando el mambo. Era de mis tangos favoritos… o no sé si terminé de conocerlo en ese viaje. Algunos tangos esconden un profundo amor por las despedidas. Como si fueran la forma más sublime de acercarse al misterio del instante, al presente ingobernable, al fragmento de tiempo, al momento que se va, que se despide, digamos. Estas eran palabras que en mi cabeza joven y ansiosa parecían apurar a la muerte y encararla, aceptando el final desde el comienzo, la herida antes del cuchillo.

“Pero es el viejo amor

que tiembla, bandoneón,

y busca en el licor que aturde,

la curda que al final

termine la función

corriéndole un telón al corazón.”

Con el semáforo en rojo otra vez, el señor terminó la curda y lo aplaudimos. Aplaudir. Una mañana común en un barrio tétrico. El viejo sonrió y se bajó con sus pasos costosos para que siguiéramos nuestra mañana apresurada (sin tiempo) y con vida de sobra (con tiempo de sobra). Y la cosa es que el tipo, al tiempo, no sólo lo llevaba en el bolsillo. También podía pararlo. Cuando quisiera.

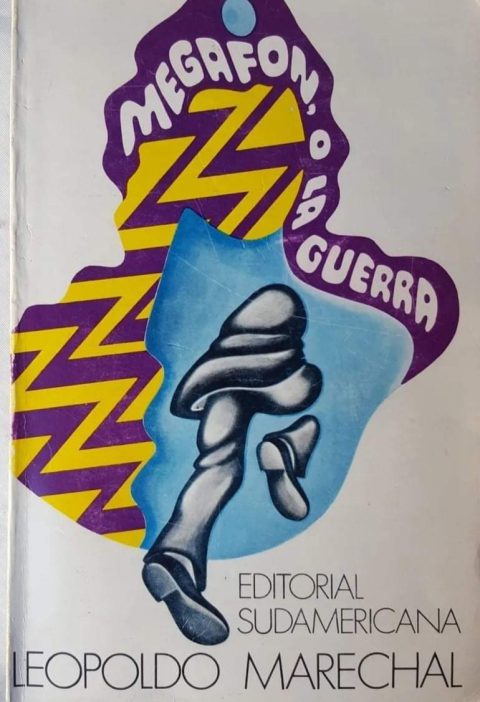

(Imagen: Villa Urquiza en la década del ’30).