Como se debe percibir, todos los relatos en primera persona están vaciados de sentido heroico. Elijo reconstruir en estas páginas los tramos de mi historia que vienen a cuento, con las fotos que nadie subiría a sus posteos de Instagram, con pequeñas y grandes derrotas, con herejías de cotillón, con sinsentidos de toda calaña y algunos cuantos momentos tallados sobre la paleta emocional con sus colores primarios y secundarios.

Siempre sospeché que para darle mayor heroicidad a nuestro tránsito por el barrio a nuestras calles les faltaron alcantarillas y bocas de tormenta, tan necesarias en escenas donde los que huyen y los que los persiguen corren a través de ductos, espían a ras del suelo qué pasa sobre el asfalto; y los perseguidos son capaces de escabullirse tras sacar una ventaja en la carrera y emerger a la superficie, sin que sus verdugos se percaten. Escaparse hacia adelante, como es sencillo de corroborar, genera situaciones disruptivas, que no por vanas o aleatorias dejan de asimilar una realidad distópica. Durante algunos años nos refugiábamos en Acción Católica, un grupo parroquial con la pretensión de educar en la fe a niños, jóvenes y adolescentes. Para nosotros era un lugar que aglutinaba a grupos de distintos colegios, al que acudíamos con un rango más amplio de permisos, porque estar en el ámbito eclesiástico tranquilizaba a nuestros padres y nos liberaba de sospechas: nuestro mayor interés pasaba por organizar partidos de fútbol, armar picados en el patio de la iglesia, preparar los campamentos de media estación o verano con la estrategia de que la escapada coincidiera con la de los grupos de chicas de Acción Católica o de la Asociación de Guías, jugar al billar gol y escondernos en la sacristía donde el asistente del cura, el laico Daniel Rivas, un repetidor consuetudinario de la Escuela N° 1, nos habilitaba el vino de misa y las hostias sin bendecir, con las que comíamos rodajas de salamines picado fino o grueso que, por su circunferencia, coincidían muy bien. Desde el punto de vista gourmet, creo que nadie se atrevía a cuestionar el maridaje, porque era meterse con el cuerpo de Cristo, pero es justo reconocer que los redondeles de pan ácimo no le aportaban ningún valor adicional al sabor y eran incómodas para el emparedado, porque al ingerirlas se pegaban en el paladar. Durante un par de temporadas, las reuniones se llevaron a cabo en el atardecer del sábado, después de jugar a la pelota y ver a Cañuelas, lo que provocaba una diáspora masiva a las ocho menos cinco, antes de que se cumpliera una hora de encuentro, ya que habíamos descubierto que la libertad y crecer era salir corriendo de los salones parroquiales hacia el cine para colarnos en la función vermut del Cine Teatro Cañuelas en esa época en que la taquilla crecía con la programación de filmes prohibidos para menores. En el imaginario nos quedó que siempre veíamos películas de la censurada Coca Sarli, pero, si nos ponemos a tirar del vello púbico de la estrella máxima del erotismo nacional, aparecen otros contenidos, igualmente cercenados con un criterio donde la pacatería y el capricho autoritario de pelagatos con pretensiones de demiurgo blandían sus tijeras de podar. Ninfas como la neerlandesa Sylvia Kristel, la italiana Sandra Guida, o algunas suecas o danesas del catálogo Clase B, intercaladas con cintas de picaresca u otras que no tenían absolutamente nada que ver que podían ir de la documental Santos Vega a la comedia con algún tinte gauchesco El Cabo Tijereta, robustecían el organigrama de la cinemateca de Isabel. No reaccionábamos a los cortes impuestos por los censores de la Dictadura de la misma forma que nos manifestábamos cuando recalentaban los proyectores —¿alcanzarían una mayor temperatura si lo que el operador disparaba era una de Isabel Sarli a medio vestir?—, unos tremendos cacharros de origen alemán fabricados por Ernemann, y la función se interrumpía en un instante de presunta apoteosis. Pataleábamos con enjundia sobre el piso de madera y llovían proyectiles desde la Súper Pullman, dándole trabajo de bedelía a los acomodadores, el experimentado José Juan Francisco Parrilla o el joven Walter Basualdo. Una vez cayó desde el gallinero un espectador de apellido Zabala, al que apodaban Ciento Cincuenta Mangos. Lo hizo en cómodas cuotas, primero la prótesis de la pierna, luego su cuerpo desmembrado. De milagro, y con su bragueta a media asta, aterrizó entre butacas sin hacerse ni un rasguño. Otra vez, se desplomó un peón de un campo del camino Panelo, accidentado, pero la progresión fue diferente: primero llovieron las muletas, luego el cuerpo ornamentado con un yeso en una de las piernas. El ruido fue estremecedor. Ahora que lo escribo, me pregunto por qué todos los tullidos irían al Paraíso, sometiéndose al plano inclinado de las dos escaleras y a la inseguridad del precipicio disimulada la acrofobia por el imán de una lascivia tosca.

Si bien el motor del proyector podía alcanzar un aspecto febril, ya que para solucionar la limitación que ofrecía tener corriente continua debían bajar el flujo de los 220 watts a través de una resistencia, lo que se incendiaba era la instalación eléctrica, precaria, vieja y emparchada, con cables de tela en un sostenido mírame y no me toques, que llenaba la cabina de humareda. Pero técnicamente lo que originaba aquellas interrupciones abruptas —y por lo general, inoportunas: siempre se cortaba una escena clave— era el estado del celuloide, en copias muy trajinadas que se fracturaban y debían ser cosidas con acetona en vivo por Carlitos Góngora, un artesano que pese a haber sufrido la amputación del brazo derecho se las ingeniaba para trabajar en simultáneo con los dos emisores, hacer el cambio del rollo sin que se notara el empalme e intervenir el tramo de película deteriorado. Eran tiempos en que el cine era alquilado por el empresario Rubén Simonetti, quien rotaba el programa entre varias salas del sur de la Capital, por caso Sarandí, Avellaneda, Calzada y Lanús entre tantos o alquilaba salas temporarias en puntos cercanos a la Costa Atlántica, y las distinguidas instalaciones pasaban por una etapa de opacidad: todo se veía lúgubre, varias filas de asientos estaban vencidas o incompletas, butacones rotos y con el cuero rajado y sin goma espuma, un olor intenso mezcla de baldazos de acaroina, pis de gatos, tirantes humedecidos y fluidos humanos, y unas pulgas que más que ronchas, eran capaces de desencadenar cráteres. Para colmo, las instalaciones se habían vuelto contratérmicas: en invierno hacía más frío que afuera y en verano podías derretirte mirando la pantalla, lo que denunciaba la falta de mantenimiento de la calefacción y la refrigeración. Eso sin detenernos en la proliferación de goteras que en algunos días de lluvia obligaban a colocar baldes en los pasillos y que algunos del público siguieran las incidencias de la trama con el paraguas abierto.

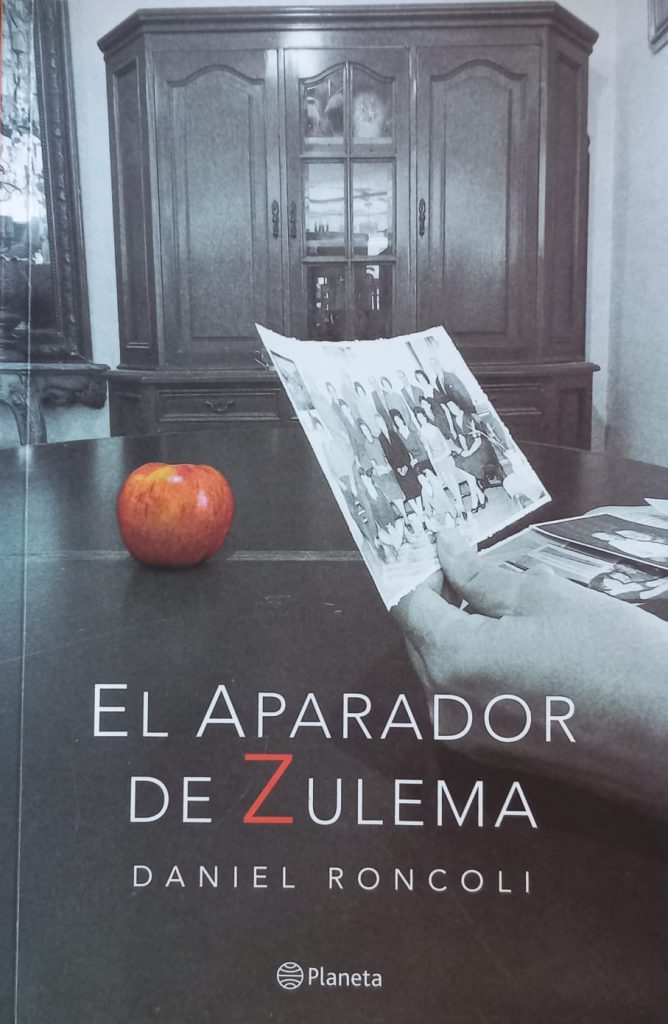

Fragmento de la novela El aparador de Zulema (2024).

El aparador de Zulema (Planeta, 2024) es la primera novela de Daniel Roncoli, autor que ya supera los doce libros publicados. Se trata de una narrativa ficcional de la manzana de Cañuelas donde nació y aún vive, recreando las historias de una serie de vivencias y personajes, muchos de los cuales encuentran aquí por primera vez su retrato.

El libro se presentó en CABA (Biblioteca Nacional) y en Cañuelas (Instituto Cultural).