Una parcela de horizonte se destacó confusamente para mezclarse a un poco de tierra y avanzar a cuatro patas. Naciéronle cuernos, y eso se repitió en otros mil lugares de la llanura. Se acercaban las bestias de todos los pelos, lentamente, arrastradas por el peso lógico de sus cabezas. Vacas huesudas se levantaban, desplazando sus ángulos y mezclándose en un perfil obstinado al movimiento de las tropas bovinas en marcha. Terneritos dispersos husmeaban en todos sentidos el aire maternal y se prendían, al fin, a las ubres agitadas como campañas, a grandes distancias.

AI galope brusco de su caballo, un gaucho se lanzaba de espaldas para volver de frente en una violenta polvareda acribillada de hocicos y de alientos.

Guanamirú pensaba:

“Hermanos, hermanas, primos, tíos, sobrinos, todas esas bestias sin distinción de pelo, ni de edad, ni de sexo, sin el menor protocolo; desde los terneros de tres meses, que pasan a veces ante viejos toros ya impotentes; todos estos bovinos de cabezas desnudas de cuernos, ocultan cuidadosamente sus tripas en sus vientres y fingen ignorar, como lo hicieron antes sus padres, que su carne será un día pasto de carnicería”.

Todos aquellos hocicos lucientes, aquellos pescuezos balanceados, aquellas patas removidas, parecían obedecer a una fuerza mecánica disimulada bajo tierra y que drenaba el ganado de la llanura, con la ayuda de seis gauchos andrajosos, ágiles y rectos sobre sus cabalgaduras.

El estanciero se sorprendió al calcular las posibilidades de bueyes comprendidos en los huecos de los diversos grupos en marcha; aquellas bestias, que no conocían ni siquiera su nombre, pensaba, le pertenecían enteramente, desde el pelo extremo de sus colas, hasta la nota más alta de sus mugidos.

Si lo deseara, podría someterlos a la acción de todos los climas, los polares del frigorífico, los ecuatoriales de las cocinas. Para persuadirse, dándole a su sentimiento el apoyo de un gesto, se aproximó a una vaquillona negra y le palmoteó los flancos con un puño ornado de rubíes crueles.

Al mediodía, el estanciero decidió acompañar en su gira al capataz que desde hacía quince años, todos los domingos de Carnaval, después de haberse vaciado un frasco de agua de rosa en la cabeza, recorría disfrazado los ranchos del dominio.

En el fondo de la caballeriza halló a Innumerable, que se excusó de su indumentaria. No llevaba más que un bonete de papel verde hasta la punta, regalo de su novia, un corsé de su madre de percal blanco con lunares negros, y por encima de las botas cuyos dibujos se transparentaban, medias granates de su hermana.

Después de algunos segundos de penosa vacilación, ofreció a su amo una de las caretas que tenía en la mano.

—Si el patrón desea, es la más linda de las dos —dijo con humildad.

Era una máscara roja, horrible y negra, acribillada de vírgulas, un infierno de catecismo. Guanamirú se apresuró a ponérsela sonriendo buenamente detrás del cartón. ¿Tenía así la ilusión de remediar la mala impresión que iba a producir entre sus gentes su mascarón, o se enorgullecía de sonreír al abrigo de todo espejo, para él solo, para su fuero interno, o, más secretamente aún, para la idea que él quería dar de sí?

Helos aquí a caballo. Los peones, acuclillados a la sombra fresca de las casillas, los miraban ávidamente, pero con tanta curiosidad que hacía titubear la confianza de Guanamirú, quien estimando que un patrón debe dar ejemplo de serio, aun en tiempo de Carnaval, amarró la careta a la silla y decidió preceder al capataz en los ranchos, donde lo esperaría entre los colonos.

A cinco leguas a la redonda todos conocían la costumbre de Innumerable aquel día, y estaban seguros de su visita.

A lo lejos los perros se agotaban en protestas calumniosas al recibirlos.

—¡Fuera, Cimarrón! ¡Fuera, Canela! —gritaban el gaucho o su mujer, o sus hijas, o todos a la vez.

Y ya fuese en la casilla número 1 del segundo lote, o en la número 3 del cuarto, o en la misma de la amada —una mestiza de ojos azules venidos de Inglaterra a este desierto lejano, el diálogo no variaba.

—¿Quién es esta máscara tan bien plantada? ¡No será don Innumerable!

—¡Ah!, no lo sé. No sé —decía Innumerable con rústica coquetería.

—¡Yo sí que creo que es él! ¡Cómo le va!

—De paseo. Ya lo ve.

—¡Muchachos, amarrad pronto el caballo! Y usted, don Innumerable, pase adelante. Al fresco.

—Como usted quiera.

Y entraban en el rancho de un negro subterráneo bajo el humo tenaz de la carne asada. Tomaban asiento alrededor de la mesa, cómodamente, como para toda la vida.

—Va usted a tomar un amargo.

Y se iba a buscar la caldera al fuego. La caldera, negra sobre el fondo negro, ahumada en todas partes hasta la boca, condenada a arder sin descanso mostraba sin vergüenza su vientre encostrado por varias capas de hollín superpuestas. Y, no obstante, el agua salía de allí al primer llamamiento del gaucho, obediente y radiosa como una desposada. Mezclada al mate, le daba a uno hasta en sus antepasados dormid s en la muerte una intensa sensación de bienestar.

Hacía un calor hermético. El sudor corría por las mejillas. A veces se veía desaparecer a alguna de las muchachas para volver a los pocos instantes renovada por una capa espesa de polvos blancos. Silencios apoyados lagarteaban las paredes buscando unirse al sflenció infinito de afuera.

—He venido a embromar a estas señoritas —decía de vez en cuando Innumerable.

—Como el año pasado, ¿se acuerda usted?

Se reían un poco. Se callaban con voracidad. Todo ese mutismo permanecía en montón sobres el estómago. Para hacerlo pasar, se servía sin descanso el mate hirviente. De cuando en cuando se sonreía a través del bloque transparente del silencio. Se bebía un poco de aguardiente de maíz.

—¿No quiere usted quitarse la careta?

—No, gracias. Es menester que vaya a embromar todavía a las muchachas del rancho vecino (que se hallaba a dos leguas de allí).

—Hasta el año próximo, si Dios quiere.

—Si Dios quiere.

Y el gaucho volvía a partir en vena de broma bajo el calor del día que lo esperaba afuera y a viva fuerza lo envolvía en una camisola de fuego.

Guanamirú y su capataz vagaron hasta la tarde en la polvareda inflamada. Los caballos, con confeti en las crines y con el cuello sudado, asombrábanse de esta salida cuyo objeto no comprendían, y avanzaban abrumados, con las orejas indiferentes.

Toda la noche en una pesadilla el estanciero prolongó este pobre domingo; se vio llegando a un pueblo en plena pampa y dirigiéndose al Círculo de Comercio e Industrias: un cafetín lamentable; un grupo de hombres montados en rápidos caballos jugaban sobre un billar infinitamente largo, donde las bolas, para encontrarse tardaban ocho días. Les era menester correr hasta cincuenta leguas. A veces los jugadores cesaban de galopar para dar de beber a los caballos. Se servía caña a los espectadores de esta sorprendente partida. Colchones de colores nacionales se tendían en la noche por el suelo.

Guanamirú dejó este lugar extraño para volverse a encontrar siempre soñando, en un rancho lujosísimo hacia donde las bestias de la pradera, las bovinas como las equinas y las ovinas, llenas de lodo y lluvia, pero cuidadosamente enmascaradas, se acercaban a hacerle una visita y jurarle fidelidad.

Después de entregarse a grotescas salutaciones, penetraban en casa de Guanamirú que las esperaba con refrescos de todas clases y un discursito visible en la punta de la lengua. No consentían ellas escucharle, rehuyendo quitarse las máscaras “por miedo de ensuciarse”, según decían.

Al día siguiente, a las cinco de la mañana, Guanamirú, a quien Innumerable acababa de llevarle el mate a la cama, se puso a gritar tan fuerte como para ser oído hasta de las más alejadas regiones de su alma:

—¡Cómo! ¿Voy a dejarme enterrar vivo? ¡Hasta durante mis sueños estos salvajes desiertos me tienen agarrotado! ¿Tengo que tragarme por la mañana este brebaje de gaucho, tan amargo, que tomo sin azúcar para mostrar que soy muy de mi país? ¿Por qué al mediodía y a la noche no me sirven sino carne de vaca? ¿Qué se ha hecho, entretanto, del caviar de Rusia, de los palmitos de Chile y del maíz dulce del Deseado? ¿Qué me importa todo este Carnaval a ras de tierra en un país de llanura? ¿Y estos ganados que aguardan sin esperanzas de grandes vacaciones? ¿Y estos gauchos que no salen sino a caballo, aun en sueños, aun para trasladarse de una pieza a otra en el rancho o para subir al cielo después de muertos? ¡Largas llanuras que no me son indispensables sino cuando estoy a más de trescientos kilómetros!

He pasado la edad en que los crepúsculos colman el alma de un estremecimiento elegíaco y aquella en que, en un movimiento circular, se reconoce a todos los bastardos. Tiempo es de volver a la capital en que me aguardan en el andén amigos desconocidos que miran su reloj.

JULES SUPERVIELLE: fragmento de El hombre de la pampa (1923), novela escrita originalmente en francés.

Nacido en Montevideo en 1884 y muerto en París en 1960, Jules Supervielle fue un poeta y escritor francouruguayo. Pasó sus años de juventud en Montevideo, donde se casó con Pilar Saavedra con quien tendrá seis hijos. Por esa época presentó la tesis “El sentimiento de la naturaleza en la poesía hispanoamericana”. Tras sucesivos viajes, en 1912 se instala en París. Allí compuso varios libros de poemas que llamaron la atención de Paul Valery y André Gide, entre otros. En 1923 inició una larga amistad con Henri Michaux, y el mismo año publicó en francés esta, su primera novela: L’homme de la pampa. En 1925 conoció personalmente al poeta Rainer Maria Rilke. Influenciado por todas las corrientes de vanguardia de la época, Supervielle se mantuvo al mismo tiempo alejado de ellas, adelantando más bien la poética francesa de los años 40 y 50. En El hombre de la pampa, el protagonista de nombre con resonancias indígenas, Guanamirú, quiere construir un volcán en la pampa: «Necesito un volcán para ser feliz, y quiero gozar con él sin tener que abandonar mi propiedad. Yo mismo trazaré los planos, en esta región carente de relieve y tan alejada de todo en la que muchos curiosos perdidos para siempre, pese a tener buenos mapas, murieron de hambre y geografía». Con el irrealizable delirio -realizable en la novela-, el autor parodia una clase social, sus excesos y exotismo, las utopías desbordadas de una época, y también su propio aburrimiento que le hacen crear una literatura que, en palabras de Damián Tabarovsky en el caso de esta novela puede ser leída “como el eslabón perdido entre Una excursión a los indios ranqueles de Lucio V. Mansilla y las novelas pampeanas de César Aira”.

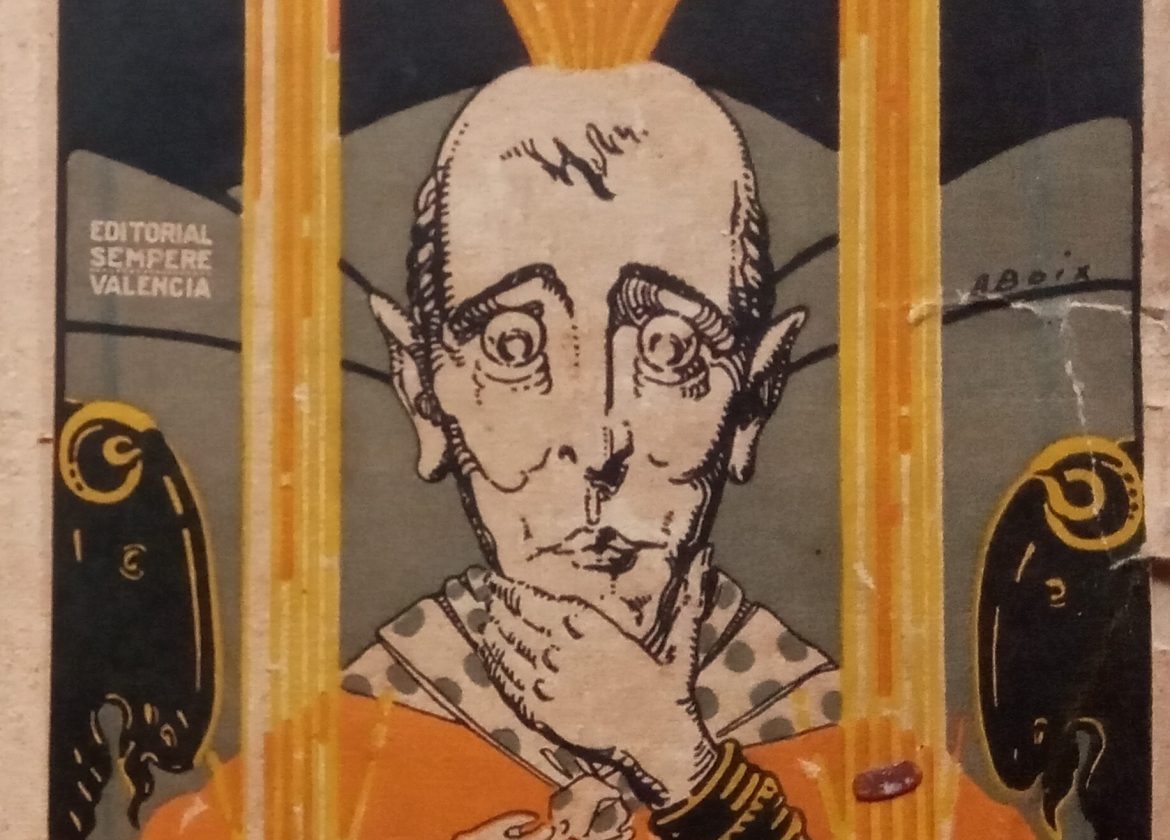

Imagen de portada: Tapa de la primera versión en español (Valencia, 1925), traducida por Juan Parra del Riego.